“Para podermos calcular o risco que colocam objetos do Sistema Solar potencialmente perigosos, primeiro temos que fazer um censos desses objetos. O projeto TBT é um importante passo nessa direção,” diz Ivo Saviane, o gestor de local no Observatório de La Silla do ESO no Chile.

O projeto, uma colaboração entre o Observatório Europeu do Sul e a Agência Espacial Europeia [icon name="external-link-alt" style="solid" class="" unprefixed_class=""] (ESA), “é um teste para demonstrar as capacidades que são necessárias para detectar e seguir objetos que se encontram próximo da Terra, com o mesmo sistema de telescópios,” explica o Chefe da Secção de Tecnologias Ópticas da ESA Clemens Heese, que lidera o projeto.

O telescópio de 56 cm colocado no Observatório de La Silla do ESO e o TBT1, um telescópio idêntico situado na estação terrestre de espaço profundo da ESA em Cebreros, na Espanha, serão os precursores da rede de telescópios planeada ‘Flyeye [icon name="external-link-alt" style="solid" class="" unprefixed_class=""]’, um projeto separado que a ESA está a desenvolver para rastrear e seguir objetos que se deslocam rapidamente no céu. Esta rede futura será completamente robótica; o software realizará o planeamento das observações em tempo real e, no final do dia, apresentará as posições e outras informações relativas aos objetos detectados. O projeto TBT [icon name="external-link-alt" style="solid" class="" unprefixed_class=""] foi concebido para mostrar que o software e o hardware trabalham como previsto.

“O início das observações do TBT2 em La Silla permite ao sistema de observação operar com a configuração prevista de dois telescópios, atingindo-se assim os objetivos deste projeto,” diz Heese.

Apesar de extremamente raros, os impactos na Terra de asteroides perigosos não são inconcebíveis. Desde há milhares de milhões de anos que a Terra é bombardeada periodicamente por asteroides, tanto grandes como pequenos, e o evento de meteoros de Chelyabinsk que ocorreu em 2013 [icon name="external-link-alt" style="solid" class="" unprefixed_class=""] e que causou cerca de 1600 feridos, a maioria dos quais devido a puas lançadas e vidros quebrados, chamou particularmente a atenção do público para a ameaça que representam os objetos perto da Terra. Objetos maiores causam mais danos, mas felizmente são mais fáceis de detectar e as órbitas dos grandes asteroides conhecidos estão já bastante estudadas. No entanto, estima-se que exista um grande número de objetos mais pequenos ainda por descobrir, que podem causar danos sérios se atingirem uma região populada da Terra.

É neste contexto que surgem o projeto TBT e a futura rede planeada de telescópios Flyeye. Uma vez totalmente operacional, esta rede mapeará o céu noturno em busca de objetos que se movam rapidamente, um avanço significativo na capacidade europeia em descobrir objetos potencialmente perigosos perto da Terra.

O TBT faz parte de um atual esforço inter-organizacional no sentido de obtermos uma imagem mais completa destes objetos e dos potenciais riscos que podem causar. O projeto vem no seguimento do anterior envolvimento do ESO na proteção da Terra contra objetos próximos potencialmente perigosos. Tanto o ESO como a ESA participam ativamente na Rede Internacional de Deteção de Asteroides [icon name="external-link-alt" style="solid" class="" unprefixed_class=""], apoiada pelas Nações Unidas, e muitas observações destes objetos têm sido realizadas com telescópios do ESO. O New Technology Telescope [icon name="external-link-alt" style="solid" class="" unprefixed_class=""] do ESO em La Silla, por exemplo, tem sido usado para obter observações de pequenos asteroides próximos da Terra no âmbito do projeto europeu NEOShield-2 [icon name="external-link-alt" style="solid" class="" unprefixed_class=""].

A atual colaboração inter-organizacional entre o ESO e a ESA é particularmente significativa no estudo de objetos próximos da Terra. Apesar do TBT ser o primeiro projeto de telescópio que se realiza ao abrigo de um acordo de cooperação entre as duas organizações, desde 2014 [icon name="external-link-alt" style="solid" class="" unprefixed_class=""] que o ESO tem ajudado a ESA a seguir objetos potencialmente perigosos, com o Very Large Telescope no Observatório do Paranal a observar objetos muito ténues. Estes esforços combinados são um enorme passo em frente na procura e gestão de asteroides a nível mundial e provaram já ser úteis em descartar colisões [icon name="external-link-alt" style="solid" class="" unprefixed_class=""] de asteroides com a Terra.

A instalação e "primeira luz" do TBT2 no Observatório de La Silla do ESO foram levadas a cabo sob condições de saúde e segurança muito restritas. Os observatórios do ESO interromperam temporariamente as suas operações no ano passado devido à pandemia de COVID-19. Entretanto, as observações científicas já recomeçaram, mas com restrições que garantem a segurança e proteção de todas as pessoas a trabalhar nestes locais.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Esta imagem mostra o aspeto da atmosfera de Vénus ao nível das nuvens, entre 50 e 70 quilómetros de altitude, muito abaixo da alta mesosfera e termosfera, onde não existem nuvens. Imagem do lado diurno de Vénus, em cores falsas sintetizadas, obtida com a câmara de ultravioletas da sonda Akatsuki, da agência espacial japonesa JAXA, em 2017. Créditos: JAXA/PLANET-C Project Team.[/caption]

Esta imagem mostra o aspeto da atmosfera de Vénus ao nível das nuvens, entre 50 e 70 quilómetros de altitude, muito abaixo da alta mesosfera e termosfera, onde não existem nuvens. Imagem do lado diurno de Vénus, em cores falsas sintetizadas, obtida com a câmara de ultravioletas da sonda Akatsuki, da agência espacial japonesa JAXA, em 2017. Créditos: JAXA/PLANET-C Project Team.[/caption]

Imagem artística da radiação estelar a passar através da atmosfera de um exoplaneta. Parte da radiação estelar é absorvida na atmosfera, por exemplo por moléculas de óxido de titânio ou sódio, enquanto outras partes são dispersas ou passam através da atmosfera praticamente sem interagir com ela. (Crédito: ESO/M. Kornmesser).[/caption]

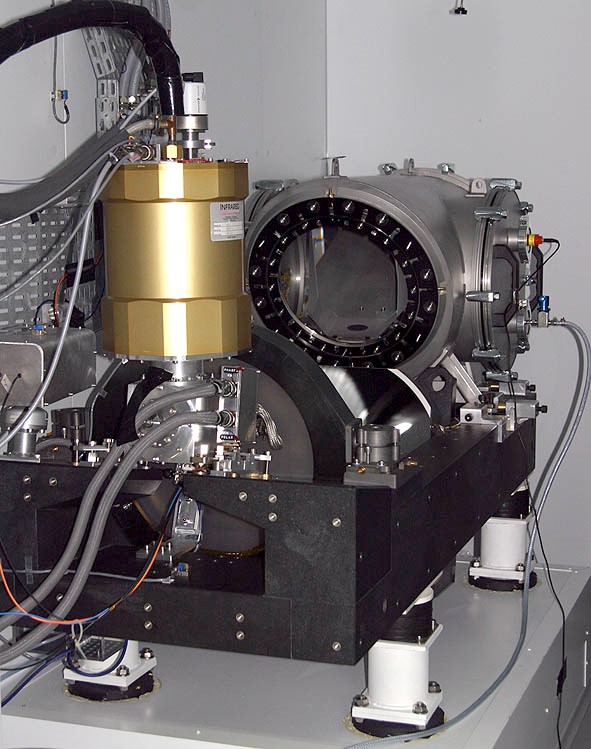

Imagem artística da radiação estelar a passar através da atmosfera de um exoplaneta. Parte da radiação estelar é absorvida na atmosfera, por exemplo por moléculas de óxido de titânio ou sódio, enquanto outras partes são dispersas ou passam através da atmosfera praticamente sem interagir com ela. (Crédito: ESO/M. Kornmesser).[/caption] Figura 1: Espectroscópio SOPHIE (© OSU Pytheas, CNRS, AMU). Montado no telescópio de 193 cm do Observatório de Haute-Provence e regulado em temperatura e pressão. Este instrumento permite que os exoplanetas sejam detetados e caracterizados pela medição precisa das pequenas variações de velocidade das estrelas hospedeiras.[/caption]

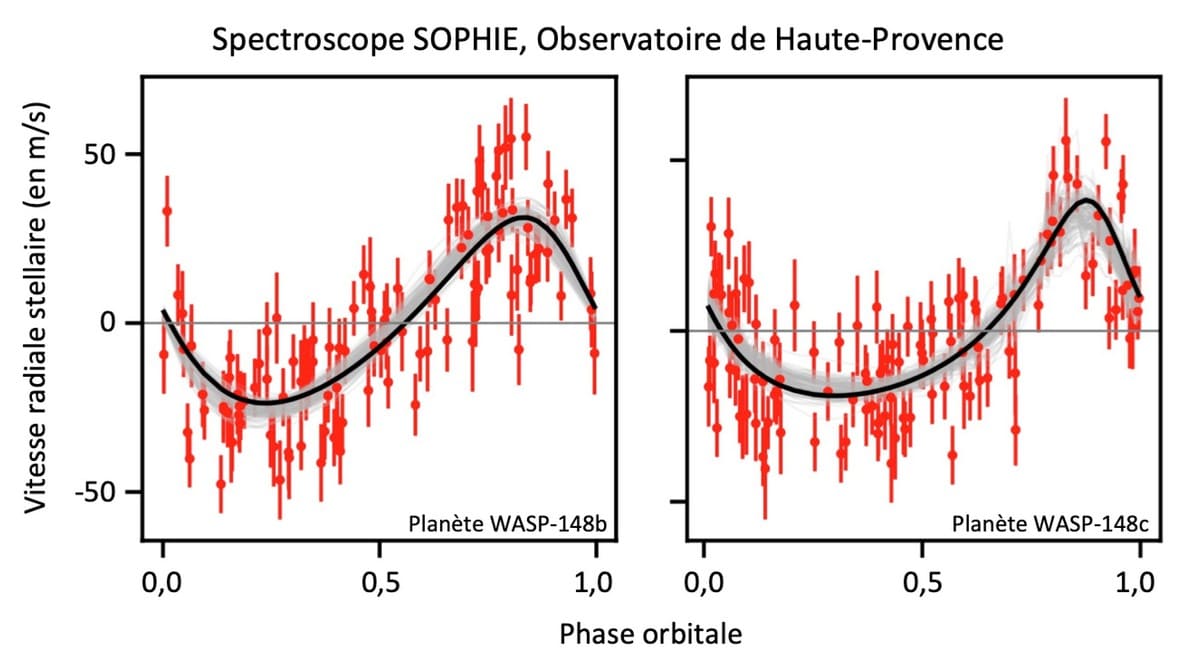

Figura 1: Espectroscópio SOPHIE (© OSU Pytheas, CNRS, AMU). Montado no telescópio de 193 cm do Observatório de Haute-Provence e regulado em temperatura e pressão. Este instrumento permite que os exoplanetas sejam detetados e caracterizados pela medição precisa das pequenas variações de velocidade das estrelas hospedeiras.[/caption] Figura 2: As medidas de velocidade radial (a vermelho) da estrela WASP-148 com o espectroscópio SOPHIE no Observatoire de Haute-Provence (© G. Hébrard et al.). Elas mostram a variação da velocidade da estrela devido aos planeta com período de 9 dias (esquerda) e de 35 dias (direita). As linhas pretas representam o modelo teórico ajustado.[/caption]

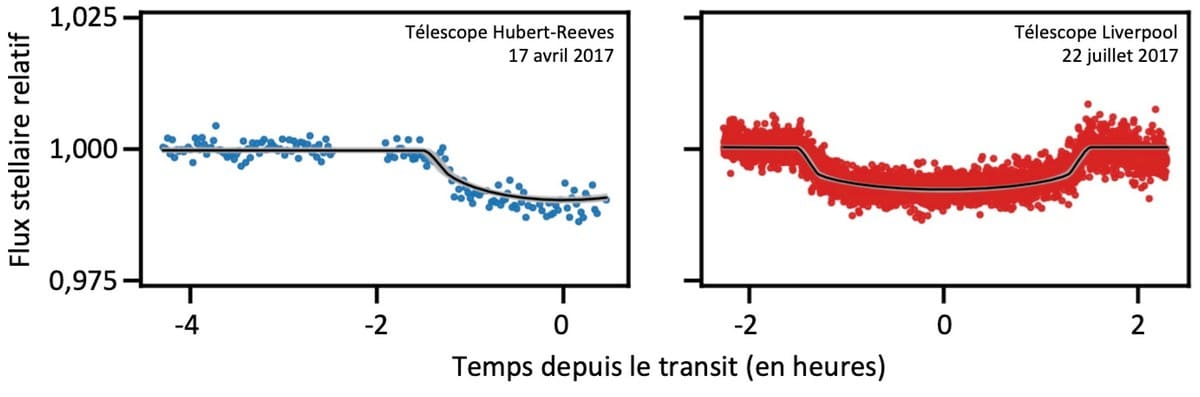

Figura 2: As medidas de velocidade radial (a vermelho) da estrela WASP-148 com o espectroscópio SOPHIE no Observatoire de Haute-Provence (© G. Hébrard et al.). Elas mostram a variação da velocidade da estrela devido aos planeta com período de 9 dias (esquerda) e de 35 dias (direita). As linhas pretas representam o modelo teórico ajustado.[/caption] Figura 3: Exemplo de trânsitos do planeta com período orbital de 9 dias (© G. Hébrard et al.). Cada ponto indica a quantidade de luz medida a partir da estrela. A linha preta representa o modelo teórico. Uma pequena diminuição na curva de luz é observada quando o planeta passa na frente da estrela. A medição do centro de trânsito permite que as TTVs provocadas pelos efeitos gravitacionais dos planetas sejam detetadas.[/caption]

Figura 3: Exemplo de trânsitos do planeta com período orbital de 9 dias (© G. Hébrard et al.). Cada ponto indica a quantidade de luz medida a partir da estrela. A linha preta representa o modelo teórico. Uma pequena diminuição na curva de luz é observada quando o planeta passa na frente da estrela. A medição do centro de trânsito permite que as TTVs provocadas pelos efeitos gravitacionais dos planetas sejam detetadas.[/caption] Fred Hoyle e William Fowler[/caption]

Fred Hoyle e William Fowler[/caption] Figura 1: O céu virado a Sul no dia 9 de junho às 04:45. A Lua, com os planetas Saturno e Júpiter formam um triângulo. À esquerda, a Sudeste, ainda se pode ver o planeta Marte. (Imagem: Ricardo Cardoso Reis/Stellarium).[/caption]

Figura 1: O céu virado a Sul no dia 9 de junho às 04:45. A Lua, com os planetas Saturno e Júpiter formam um triângulo. À esquerda, a Sudeste, ainda se pode ver o planeta Marte. (Imagem: Ricardo Cardoso Reis/Stellarium).[/caption] Figura 2: O céu por volta das 5:30 do dia 19 de junho. O minguante da Lua, iluminada a apenas 4%, está quase colada ao planeta Vénus. (Imagem: Ricardo Cardoso Reis/Stellarium).[/caption]

Figura 2: O céu por volta das 5:30 do dia 19 de junho. O minguante da Lua, iluminada a apenas 4%, está quase colada ao planeta Vénus. (Imagem: Ricardo Cardoso Reis/Stellarium).[/caption] Galaxia de Andromeda[/caption]

Galaxia de Andromeda[/caption] Telescópio espacial Hubble[/caption]

Telescópio espacial Hubble[/caption]